Donald Trump hat erneut die Federal Reserve ins Visier genommen und ihren Vorsitzenden Jerome Powell beschuldigt, in der Geldpolitik versagt zu haben und gedroht, ihn zu entlassen. Aber was steckt hinter diesen Angriffen: eine echte Bedrohung für die Unabhängigkeit der Fed oder nur eine weitere Runde politischen Drucks? Und wie könnte sich das auf die Märkte, den Dollar und die US-Wirtschaft auswirken? Lassen Sie uns die Fakten, Risiken und möglichen Szenarien untersuchen.

Warum möchte Trump Powell loswerden?

Im politischen Drama, das sich in Washington abspielt, dreht sich der nächste Akt um das Schicksal der Federal Reserve.

Donald Trump hat Jerome Powell erneut ins Rampenlicht gerückt – den Mann, den er einst zum Vorsitzenden der Fed ernannt hat und den er nun beschuldigt, langsam, stur und, was für die Märkte vielleicht am gefährlichsten ist, politisch voreingenommen zu sein.

In einer Reihe öffentlicher Äußerungen sagte Trump, dass Powell "gehen muss" – und dass der Rücktritt nur eine Frage der Zeit und des Präsidentenwillens sei.

Auf den ersten Blick gibt es in diesem Konflikt nichts Neues: Trump hat die Zentralbank regelmäßig dafür kritisiert, das Wirtschaftswachstum nicht aggressiv genug zu unterstützen. Doch diese jüngste Eskalation unterscheidet sich in Umfang und potenziellen Konsequenzen. Hinter der Rhetorik steckt nicht nur Frustration, sondern eine wachsende Bedrohung für die Unabhängigkeit einer der weltweit wichtigsten Finanzinstitutionen.

Trumps jüngstes Tirade gegen Powell war ungewöhnlich unverblümt – selbst für präsidiale Standards. "Wenn ich ihn bitte zu gehen, wird er gehen", sagte Trump Reportern im Oval Office und fügte hinzu, dass "Powells Rücktritt nicht früh genug kommen kann." Diese Worte markierten einen Übergang von Unzufriedenheit zu offenem Druck auf die Fed.

Trump gibt Powell die Schuld, zu zögerlich bei der Senkung der Zinssätze zu sein und die US-Wirtschaft angesichts externer Herausforderungen nicht zu unterstützen. "Alles fällt – außer die Zinssätze", beklagte sich Trump mit Blick auf die fallenden Öl- und Gaspreise. "Weil wir einen Fed-Vorsitzenden haben, der Politik macht."

Was Trump am meisten irritierte, war Powells Weigerung, entschlossen zu handeln, selbst als die globalen Wirtschaftsaussichten sich verschlechterten und die Europäische Zentralbank die Zinssätze senkte. "Jerome Powell bei der Fed kommt immer zu spät und liegt immer falsch", schrieb Trump in einem Beitrag und beschuldigte Powell des Zögerns und der Untätigkeit.

Diese Rhetorik fügt sich in ein größeres Muster wachsender politischer Druckausübung auf unabhängige Institutionen ein. Die Trump-Administration hat bereits die Befugnis erlangt, Mitglieder unabhängiger föderaler Gremien zu entlassen, was die Befürchtung aufkommen lässt, dass als nächstes die Federal Reserve ins Visier genommen werden könnte.

Inmitten von Handelskriegen, verlangsamtem Wachstum und zunehmendem Druck durch Zölle fordert der Präsident nun offen die vollständige Anpassung der wirtschaftlichen Entscheidungsträger. In diesem Licht erscheint Powell nicht nur als Amtsträger mit abweichenden Ansichten – er ist ein Symbol institutioneller Autonomie, etwas, das in der heutigen politischen Atmosphäre als Trotz angesehen wird.

Der Angriff auf Powell zielt also nicht nur auf die Zinssätze ab – es geht darum, in Zeiten wachsender Instabilität die Kontrolle über die wichtigsten Stellhebel des wirtschaftlichen Managements zu erlangen. Deshalb hat dieser Konflikt solch scharfe Konturen angenommen.

Kann Trump Powell entlassen?

Ob ein US-Präsident einen Vorsitzenden der Federal Reserve vor Ablauf seiner Amtszeit entlassen kann, bleibt ein rechtliches Grauzonen-Thema. Formal besagt das Federal Reserve Act, dass der Vorsitzende nur "aus wichtigem Grund" entlassen werden kann. Doch was genau einen solchen Grund darstellt, ist eine offene rechtliche Frage.

Als Antwort auf den Druck hat Jerome Powell in seinen öffentlichen Äußerungen vorsichtig darauf hingewiesen, dass "unsere Unabhängigkeit gesetzlich geregelt" ist und eine Entlassung nur aus schwerwiegenden Gründen erfolgen darf. Er merkte auch an, dass er einen Fall am Obersten Gerichtshof genau beobachtet, der die Entlassung von Mitgliedern unabhängiger föderaler Institutionen betrifft, da das Ergebnis Auswirkungen auf die Autonomie der Fed haben könnte.

Historisch gesehen beruht die Unabhängigkeit des Fed-Vorsitzenden auf einem Präzedenzfall von 1935, als der Oberste Gerichtshof das Recht unabhängiger Behörden bestätigte, ohne präsidiale Einmischung zu operieren, außer in Fällen schwerwiegenden Fehlverhaltens.

Trotzdem hat Trump Bereitschaft gezeigt, dieses Präzedenzfall zu hinterfragen. Kürzliche Entlassungen von Mitgliedern des National Labor Relations Board (NLRB) und des Merit Systems Protection Board (MSPB) haben Bedenken über den Abbau von Grenzen zwischen dem Weißen Haus und unabhängigen Institutionen geweckt.

Senator Elizabeth Warren kommentierte: "Der Präsident hat das Recht auf freie Meinungsäußerung, wie jeder andere auch. Aber er hat nicht die Befugnis, Jerome Powell zu entlassen. Und wenn er es versucht, wird er die Märkte erschüttern." Ihre Warnung spiegelt die wachsende Besorgnis in politischen und Expertenkreisen wider: Schon die Drohung, in die Fed einzugreifen, könnte das Vertrauen in das US-Finanzsystem untergraben.

In der Praxis würde jeder Versuch, Powell zu entfernen, fast sicher langwierige Rechtsstreitigkeiten, gerichtliche Überprüfungen und eine politische Krise auslösen. Außerdem ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein solcher Schritt unangefochten bleibt, praktisch null: Der Widerstand käme nicht nur von den Demokraten, sondern auch von Republikanern, die die Unabhängigkeit der Fed als Eckpfeiler des amerikanischen Systems der Gewaltenteilung betrachten.

Während Trumps Äußerungen also lautstark sind, ist die tatsächliche Wahrscheinlichkeit, dass Powell entfernt wird, aufgrund rechtlicher Beschränkungen und politischer Folgen sehr begrenzt. Dennoch hat bereits die bloße Drohung eines Eingreifens die Wahrnehmung der institutionellen Stabilität erschüttert, und die Märkte spüren es.

Was würde die Entlassung des Fed-Vorsitzenden für die Märkte bedeuten?

Die Federal Reserve nimmt einen einzigartigen Platz im globalen Finanzsystem ein. Ihre Unabhängigkeit wird nicht nur als innenpolitisches Thema angesehen, sondern als Eckpfeiler des Vertrauens in den US-Dollar, US-Vermögenswerte und die globale Finanzstabilität. Deshalb wird jeder politische Druck auf die Fed als Bedrohung nicht nur für einen einzelnen Beamten, sondern für die gesamte Finanzarchitektur wahrgenommen.

Bisher reagieren die Märkte zurückhaltend. Indizes bleiben innerhalb normaler Volatilitätsbereiche, die Renditen von Staatsanleihen sind nicht in die Höhe geschossen, und der Dollar hält sich relativ stabil. Aber diese Ruhe ist trügerisch. Unter der Oberfläche baut sich Spannung auf, widergespiegelt in subtilen, aber bedeutenden Indikatoren wie steigenden Risikoaufschlägen auf den Anleihemärkten und sich verschiebenden Zinskurven.

Anleger verstehen, dass, wenn die Unabhängigkeit der Fed tatsächlich gefährdet ist, die Folgen weitreichend sein könnten. Ein Vertrauensverlust in die US-Zentralbank könnte die Renditen von Staatsanleihen ansteigen lassen, den Dollar schwächen und die Nachfrage nach sicheren Häfen wie Gold, den Schweizer Franken, den japanischen Yen und möglicherweise sogar den Euro erhöhen. Dies wäre kein sofortiger Crash, sondern eine allmähliche, stetige Umschichtung globalen Kapitals.

Wie der Ökonom Jack McIntyre feststellt, ist die "Laufzeitprämie" bereits im Anstieg – Investoren verlangen für die langfristige Anlage in US-amerikanischen Vermögenswerten höhere Entschädigungen. Dies spiegelt keine makroökonomischen Bedenken wider, sondern ein schwindendes Vertrauen in die Vorhersehbarkeit der US-amerikanischen Finanzpolitik.

Die Erinnerung an Trumps Handelskriege bleibt bestehen. Trotz anfänglichen Zweifeln fiel der Schaden größer aus als zunächst erwartet: fallende Aktienmärkte, steigende Anleiherenditen und ein schwächerer Dollar. Die Bedrohung für die Fed wird ähnlich wahrgenommen – als ein Risiko, das schwer zu quantifizieren ist, aber potenziell sehr störend sein kann.

Es geht nicht nur um Powells Position. Die tiefergehende Frage ist die Bewahrung der Grundprinzipien der US-amerikanischen Finanzführung, wie die Autonomie der Geldpolitik und die institutionelle Unabhängigkeit.

Wenn diese Prinzipien untergraben werden, könnte die Marktreaktion schwerwiegender ausfallen als jede kurzfristige Reaktion auf eine politische Schlagzeile.

Lehren aus der Vergangenheit: Was passiert, wenn Zentralbanken unter politischen Druck geraten?

Das Thema des politischen Drucks auf Zentralbanken ist in der globalen Geschichte keineswegs neu. Auch wenn die heutige Drohung, Jerome Powell zu entlassen, für die Vereinigten Staaten beispiellos erscheinen mag, gibt es frühere Beispiele, in denen Regierungsinterventionen in die Geldpolitik zu wirtschaftlichem Chaos führten. Diese Fälle bieten eine wichtige Lektion: Kurzfristige Gewinne können sich in langfristige Verluste verwandeln.

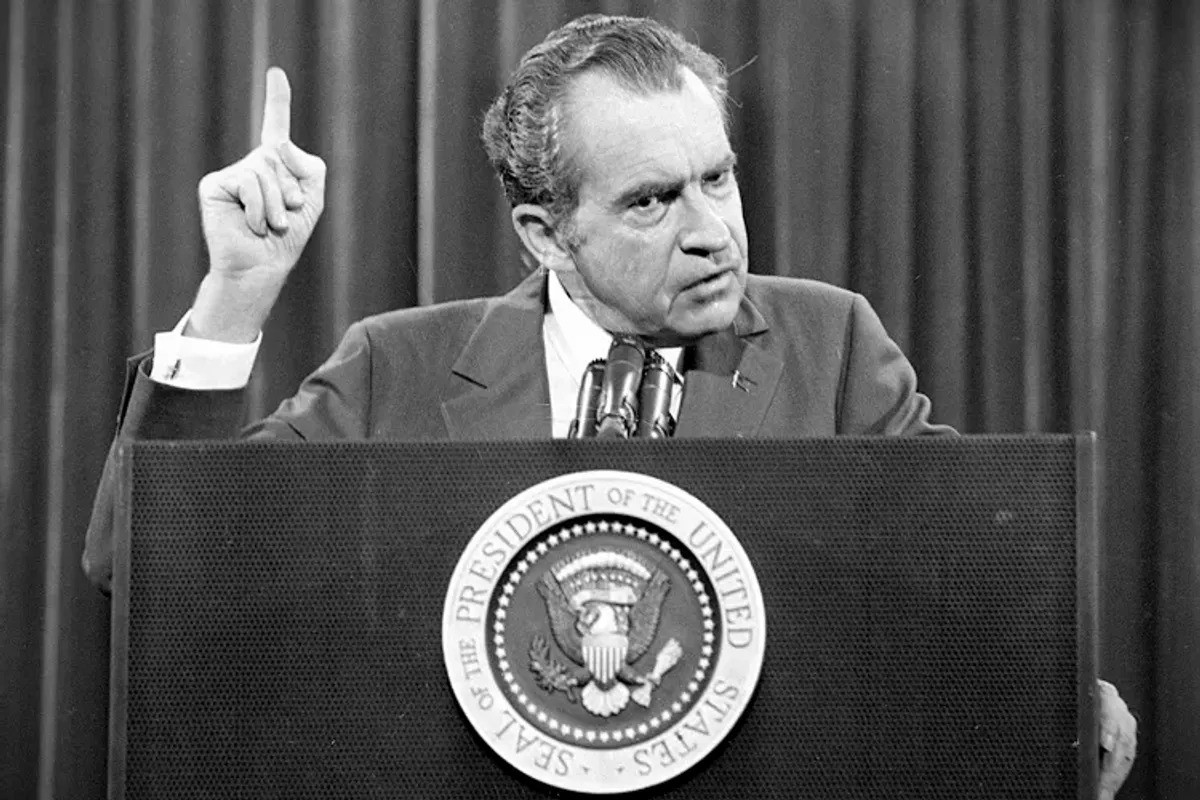

Eines der markantesten Beispiele stammt aus den 1970er Jahren, als der Fed-Vorsitzende Arthur Burns, der enge Verbindungen zu Präsident Richard Nixon hatte, dem Druck des Weißen Hauses nachgab und die Zinsen künstlich niedrig hielt.

Anfangs stimulierte dies die Wirtschaft und steigerte die Popularität der Regierung. Doch bald wurde klar, dass politisch motivierte Eingriffe einen hohen Preis fordern würden.

Das Ergebnis war dramatisch: galoppierende Inflation, ein Rückgang der Realeinkommen, ein Vertrauensverlust in den Dollar und die Notwendigkeit drastischer geldpolitischer Straffungen in den darauffolgenden Jahren.

Um die Stabilität wiederherzustellen, war die Federal Reserve unter Paul Volcker gezwungen, die Zinssätze auf zweistellige Werte anzuheben, was eine schmerzhafte Rezession auslöste.

Die Geschichte zeigt deutlich: Wenn die Geldpolitik als Instrument für politische Zweckmäßigkeit missbraucht wird, zahlt die Wirtschaft einen viel höheren Preis als jeglicher kurzfristiger Nutzen, der möglicherweise erzielt werden kann. Die Senkung der Zinsen unter administrativem Druck mag kurzfristige Erleichterung bieten, untergräbt jedoch das Vertrauen in das System, auf dem die Stabilität der Finanzmärkte basiert.

Genau davor fürchten sich heute Analysten und Investoren. Sollte Jerome Powell durch einen gefügigeren Kandidaten ersetzt werden, der politischen Ambitionen den Vorrang vor der Unabhängigkeit der Fed einräumt, könnten die Konsequenzen den gemachten Fehlern ähneln: Ein kurzfristiger Sprung an Liquidität, ein schwächerer Dollar, ein Anstieg der Inflation und schmerzhafte Korrekturen in der Folgezeit.

Kurz gesagt, die Geschichte erinnert uns daran, dass die Unabhängigkeit der Zentralbank kein Luxus, sondern eine grundlegende Bedingung für Stabilität ist. Und wenn politische Interessen wirtschaftlichem gesunden Menschenverstand überwiegen, ist der Preis nur eine Frage der Zeit.

Was Experten sagen: Wie real sind die Bedrohungen und Risiken?

Während die Märkte nach außen ruhig bleiben, bringen Analysten bereits Bedenken zum Ausdruck. Viele von ihnen sehen Trumps Aussagen nicht nur als politische Rhetorik, sondern als echte Quelle systemischer Risiken, die das globale Investorenvertrauen in amerikanische Vermögenswerte verändern könnten.

Marktstratege Tom Bruce bemerkt, dass jeder Versuch, Powell zu entlassen, der Wirtschaft wahrscheinlich mehr Schaden zufügen würde, als er irgendeinen kurzfristigen Nutzen bringen könnte.

"Der Schaden eines solchen Schritts wäre zu groß. Wahrscheinlicher ist, dass wir einen Versuch sehen werden, einen 'Schatten'-Vorsitzenden einzusetzen - jemandem, an den sich die Regierung für tatsächliche Signale wendet. Aber selbst eine solche Konstellation könnte das Vertrauen in die offizielle Politik der Fed weiter untergraben," kommentierte er.

Sein Kollege Jamie Cox betonte, dass der Austausch des Fed-Vorsitzenden unter politischem Druck das wichtigste Gut der USA in der globalen Wirtschaft zerstören könnte: das Vertrauen in den Dollar.

"Der Dollar ist der größte Vorteil der USA im globalen Handel. Verwaltungen kommen und gehen, aber die Folgen einer schlechten Geldpolitik halten viel länger an," sagte er und fügte hinzu, dass ein nachlassendes Vertrauen in die US-Währung das globale Kräfteverhältnis verschieben könnte.

Die Bedenken werden zusätzlich dadurch verstärkt, dass selbst ohne eine tatsächliche Entlassung jeder Druck auf die Federal Reserve die Markterwartungen verändert.

Wie Rohan Hanna von Barclays anmerkt, werden die Drohungen gegen Powell die Entscheidungen des FOMC kurzfristig nicht ändern, könnten jedoch den Grundstein für eine langfristige Neubewertung des Risikos legen.

Vor diesem Hintergrund entstehen zunehmend pragmatischere Einschätzungen. Analyst Christopher Hodge weist darauf hin, dass das politische Risiko durch Einmischung in die Fed den Bereich der möglichen Szenarien erweitert hat. Während die meisten Experten noch glauben, dass Powell im Amt bleibt, ist die einstige Gewissheit über die Stabilität der Geldpolitik bereits erschüttert.

Die allgemeine Stimmung unter den Experten lässt sich wie folgt zusammenfassen: Auch wenn Powell nicht tatsächlich abgesetzt wird, hat allein die Drohung einer Einmischung bereits die Wahrnehmung der Fed als unabhängige Institution verändert. Das bedeutet, dass die Märkte beginnen werden, eine neue Risikostufe in den Dollar, US-Staatsanleihen und US-Vermögenswerte insgesamt einzupreisen.

Was Händler tun sollten: Strategien in einem politisch risikoreichen Umfeld

Die aktuelle Situation rund um die Federal Reserve und der Druck auf ihre Führung signalisiert den Händlern, dass sie unkonventionelle Risiken einberechnen müssen – Risiken, die bis vor kurzem noch als rein theoretisch galten. Auch ohne Jerome Powells sofortige Absetzung beginnt die Drohung gegen die Unabhängigkeit der Fed bereits, das Marktverhalten zu verändern.

Kurzfristig sollten Händler besonders vorsichtig bei Geschäften sein, die den Dollar und US-Staatsanleihen betreffen. Ein möglicher Vertrauensverlust in die Fed könnte zu erhöhter Volatilität auf den Devisenmärkten und einer Neubewertung der Renditeerwartungen für Staatsanleihen führen. Scharfe Bewegungen können selbst bei relativ neutralen makroökonomischen Daten auftreten, einfach aufgrund der veränderten Risikowahrnehmung.

Für Aktien sind konservativere Strategien ratsam. Steigende politische Unsicherheit fördert typischerweise das Interesse an sicheren Anlagen – Gold, der Schweizer Franken und Aktien von Unternehmen mit starken, stabilen Cashflows. Die direktesten Risiken konzentrieren sich auf den US-Banken- und Finanzsektor, die besonders empfindlich auf Änderungen der Fed-Politik reagieren.

Mittelfristig könnte anhaltender Druck auf die Fed eine Umverteilung der globalen Kapitalströme auslösen. Für Händler entstehen dadurch Chancen in Schwellenmärkten und alternativen Währungen, die profitieren könnten, wenn die Dominanz des Dollars nachlässt.

Und schließlich die wichtigste Empfehlung: Behalten Sie nicht nur die makroökonomischen Indikatoren, sondern auch den politischen Nachrichtenzyklus genau im Auge. Im Jahr 2025 werden Investitionsentscheidungen zunehmend nicht von den CPI- oder BIP-Zahlen, sondern von den neuesten Schlagzeilen aus Washington getrieben sein.

Händler müssen sich auf Turbulenzen vorbereiten – aber denken Sie daran: Wo Unsicherheit steigt, entstehen auch neue Chancen!

Deutsch

Deutsch

Русский

Русский English

English Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia Bahasa Malay

Bahasa Malay ไทย

ไทย Español

Español Български

Български Français

Français Tiếng Việt

Tiếng Việt 中文

中文 বাংলা

বাংলা हिन्दी

हिन्दी Čeština

Čeština Українська

Українська Română

Română